聆听万山的“回声”

牢记习近平总书记的殷殷嘱托,奋斗实干。动人的回声,在万山回荡……

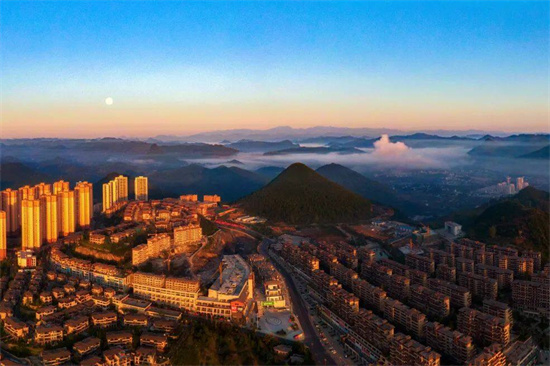

万山航拍图。杨雄摄

万山曾是一座被时间凝固的矿业城市。

一根早已冷却的烟囱,曾是它工业化历程的象征;一把锈迹斑斑的铁锹,藏着它一代人汗与火的记忆。

在来到万山工作之前,我对万山的了解来源于欧阳黔森的短篇小说《断河》和报告文学《看万山红遍》。

60年代建成的汞矿大龙电厂。(资料图)

欧阳黔森在《断河》的结尾处写道——“在世纪末充满沧桑的一天里,被誉为汞都的特区却因为汞矿石枯竭而宣布汞矿破产。汞矿没有了,城市还存在……”在这略感悲凉的文字中,我似乎见证了那个名噪一时,因拥有汞矿而富甲一方的万山在新世纪之初从辉煌走向没落,它宛如一把神秘的钥匙,轻轻开启了那扇通往万山历史长河的大门。

自西周时期起,万山汞矿便开始了朱砂开采冶炼。20世纪50年代至80年代,万山成为中国最大的融采矿、冶炼、科研于一体的汞工业生产基地。

1959年湘黔汞矿公司庆祝新中国成立10周年。(资料图)

在国内三年困难时期,万山汞矿毅然喊出“洋拐杖丢了,我们用土拐杖也要撑起汞矿这片天”的豪言;果断发出“向千吨矿山进军”的动员;齐声唱出“八小时以内拼命干,八小时以外作贡献”的战歌。

1958年至1962年,万山汞矿创造了连续5年产量世界第一的奇迹,创下了占全国同期总量15.62%的外汇储备,承担起我国对苏还债的半数款项,万山生产的汞因此被周恩来总理亲切地称为“爱国汞”。

井下取样。(资料图)

然而,随着汞资源的日趋枯竭,2001年10月,贵州汞矿被国家实施政策性关闭破产,数千年的朱砂冶炼历史留下的200多处古代采矿遗址和建筑、46万平方米的近现代工业建筑和970公里的地下采矿坑道变得满目疮痍。

2013年5月,习近平总书记对万山区转型发展作出重要批示,要求用好用活国家扶持政策,加快推动转型可持续发展,为实现与全国同步全面建成小康社会作出积极贡献。

一夜东风起,万山春色归。万山以峰回路转之势,迅速迎来新生。

朱砂古镇“那个年代”一条街游客川流不息。叶顺强 摄

2015年7月,万山引进旅游开发企业,投资20亿元,在国家矿山公园的基础上,对现有汞矿遗址和文物进行了保护性的整体连片开发利用,打造起中国第一个以山地工业文明为主题的矿山休闲怀旧小镇——朱砂古镇,沉寂的万山再度喧闹起来。

朱砂古镇研学游热度持续攀升。叶顺强 摄

“景区开园仅一年多时间,接待游客近三百万人次,实现了从三年前的人迹罕至、危楼遍布、沉寂萧条的老旧矿区向商贾不暇、车流不息、安居乐业的旅游新区转变……”面对从矿区到景区的变化,在《看万山红遍》中,欧阳黔森用“化蛹为蝶、凤凰涅槃”来描述万山的蝶变。曾经的“汞都”没有消亡,它以“朱砂古镇”的全新姿态迈上了绿色可持续发展的新路。

朱砂古镇“那个年代”一条街游人如织。叶顺强 摄

在一个平常的工作日,走进朱砂古镇,多了川流的游客,热闹起来的朱砂古镇还是曾经的万山特区的模样。

沿着青石板路,走进“那个年代”一条街,映入眼帘的是大红灯笼向阳挂、五星红旗迎风扬,还有一排排具有时代气息的水泥房和商铺,耳边传来阵阵革命歌曲,瞬间把人拉回到那个时代。

朱砂古镇“那个年代”一条街红旗招展。彭俊 摄

这里曾是贵州汞矿数万职工及家属工作生活的地方。街上完整保留了国营服装店、国营照相馆、国营理发店、国营小吃店、传达室、职工医务室等建筑。百货商店里展示着草鞋、黑白电视机、老式自行车等那个时代的标志性物品。传达室内一台手摇式电话、一盏马灯、一张人民日报,述说着那个年代的汞矿工人的悠悠岁月。

朱砂古镇静谧一角。彭俊 摄

沿着老矿工们记忆中的上班路线,来到如迷宫般神奇的地下采矿坑道,坑道内有百余个洞口,矿柱100多根,矿洞内留下了数百年来采矿工人开凿的石梯、隧道、刻槽、标记、矿柱、巷道等遗迹遗物,有着独特完整的采矿、选矿及冶炼等一系列传统生产工艺,是国内现存开采时间最早、历史最长,规模最大的汞矿重要遗址,他们承载着万山横跨千年的丹砂文化底蕴,诉说着万山在历史长河中的风雨沧桑。

朱砂古镇矿洞。李东群 摄

在万山,时间似乎尤为固执,它将万山的每一次历史变迁,通过一栋栋建筑、一个个矿道牢牢地“钉”在这里。它们难以改变,给万山留下了一处处工业遗迹。同时又在“繁华落尽一场空,青山依旧笑春风”的倔强中奋而求变,推动汞产业由“原生汞”向“再生汞”转变,还充分利用“朱砂”这一珍贵文化元素和文化品牌,研发朱砂文创系列产品、发展朱砂文化旅游,从“卖资源”转向“卖文化”,实现了产业绿色转型。

朱砂古镇爱国主义教育基地内讲解员向游客讲述汞矿开采史。(资料图)

古镇说大不大,走下来却也要费上两三个小时。傍晚时分,寻到一处老茶馆,在不远处的瓦房里端上一碗老式豆腐脑,和着大碗茶将豆腐脑囫囵吞下,倒也滋味十足。其间,和茶馆里三三两两的游客也有过几句零碎的交谈,聊到了他们在汞矿工业遗产博物馆内感叹过万山工业发展的辉煌历史,在“那个年代”一条街穿着工人制服拍摄复古工业风照片,在“拐哥”那啃过羊脚,在悬崖酒店卧云品茶,也在无边泳池欣赏过落日余晖……

放下云居。周峰 摄

走不完的悠长古巷,听不完的小城故事,直到黑夜渐深,拉长的影子催促我离开。

站在古镇路口,欧阳黔森先生的文字再次在我脑海中响起——“离开万山之前,我再次来到朱砂古镇,那一栋栋红砖黑瓦的房屋在我的眼里,显得是那样的安详和庄严。站在广场上,看着熙熙攘攘的人群,我竟然有些依依不舍。”我便也生出些不舍来,于是,约好了下次再来的时间,再听听万山发出的“回声”。(作者:覃娅婕)

编辑:谢芳

二审:杨映华

值班编委:肖霞

总值班:王能方