“生态保险”守护绿色遗产

——印江首批14棵珍稀大树被复壮恢复生机

2024年,贵州省启动全省古树名木保险采购工作,为全省登记在册的古树名木统一投保,开创了生态保护与风险管理的新模式。在这场绿色行动中,印江土家族苗族自治县首批14棵古树被成功复壮,保险理赔资金与科学管护的结合,让濒危古树重焕生机,也勾勒出印江以林长制为抓手、多元共治的生态画卷。

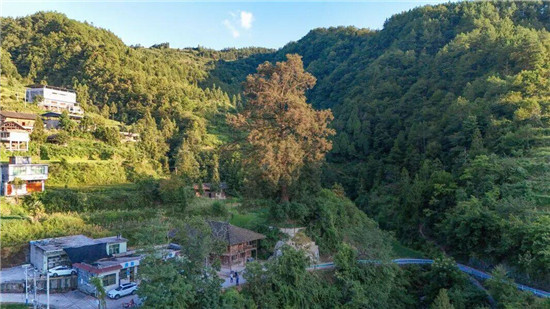

在该县刀坝镇青狮村柏果组,一株原本高38m、胸径3.18m,东西冠幅26m、南北冠幅23m,由一根母树和两根子树组成的国家一级保护野生植物银杏树,曾因超小卷叶蛾、小蠹虫长期啃食,枝叶干枯、子树倒塌,面临生死存亡的危机。这棵树龄超三百年的“活化石”,树干中空、枯枝横生,2024年7月,一棵子树因根部腐烂突然倒塌,险些砸中民房,引发村民担忧。

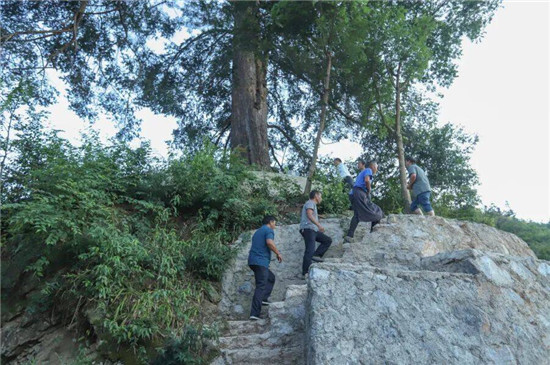

“这棵树是村里的‘宝贝’,几百年了,大家都不舍得它倒下。”村民陈太辉回忆。为挽救这棵古树,当地林业部门迅速行动,通过综合评估其生长状况与风险等级,申报了4万余元保险理赔资金。资金到位后,一场精准的“抢救手术”展开:修剪枯枝、刷漆防水分流失、喷施复合药剂杀虫、清理树根腐木、回填泥土阻隔虫害,并安装防护栏防止二次伤害。

“复壮措施的核心是清腐、防虫、施肥和物理防护。”刀坝镇林业负责人吴雾介绍。如今,这棵银杏根部已萌发新枝,枯枝处泛出嫩绿,标志着复壮取得显著成效。保险理赔资金解决的不仅是资金缺口,更通过科学手段让古树“逆龄生长”,成为印江生态保护的标志性案例。

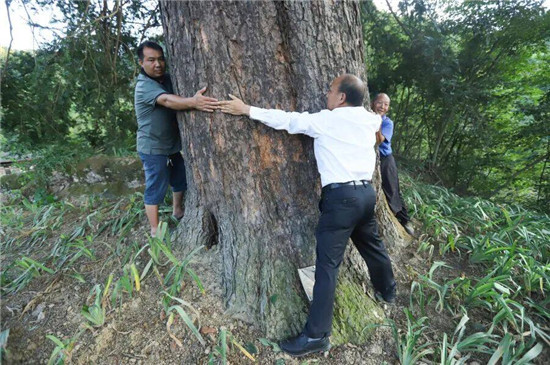

与刀坝镇毗邻的天堂镇雀鸣村,国家二级保护野生植物柔毛油杉群落同样经历了一场“保卫战”。这里最大的柔毛油杉需四人合抱,但因根系裸露、土质松软,存在倾倒风险。2024年,这棵古树出现病害征兆,村民立即上报林业部门。通过保险理赔获得数万元资金后,林业部门与村民共同实施管护方案:在树根周围砌筑挡土墙,加固土壤稳定性,同时清理周边杂物,减少人为干扰。

“从前年发现病害,到今年修好堡坎,这棵树现在长得特别旺。”雀鸣村党支部书记汪定红自豪地说。更令人欣喜的是,村内20公分以上的柔毛油杉达100余棵,形成一片珍贵的群落。村民自发制定村规民约,严禁乱砍滥伐,将保护古树纳入日常监督。“这些树是我们的‘绿色银行’,必须守好。”汪定红的话道出了村民的心声。

古树名木大树是自然界和前人留下来且不可复制的宝贵遗产资源,也是难得的旅游资源和独特的文化资源,承载了几代甚至几十代人的乡愁情思。

印江古树保护的成效,离不开林长制的全面落实。近年来,印江自治县严格落实林长制,通过建立自然保护区、封山育林、古树认领、购买保险等措施,对珍稀树种、古树群进行挂牌认领,持续加大对野生植物资源的保护巡查力度,构建起系统完备、科学规范、运行有效的野生植物保护体系,国家一二级野生保护植物种群数量正逐年增多。

“保险理赔资金就像‘及时雨’,但长期保护还需制度保障。”印江自治县林政资源管理站负责人潘明发指出。2024年贵州省统一投保后,印江6464棵古树名木被纳入其中,去年申报获得的38.6万元的保险理赔资金专项用于复壮、防虫、防灾等环节。同时,通过护林员等专人巡查方式,提升监测精度,实现从“被动救治”到“主动预防”的转变。

如今,印江的古树名木在“生态活化”加持下,已从“濒危名单”中逐步撤出,6464株“绿色活化石”在保险与科技的双重护航下,继续见证着这片土地的沧桑与新生。这场生态保卫战,守护的不仅是自然遗产,更诠释了绿水青山就是金山银山的深刻内涵。在印江,每一棵古树都是一座生态丰碑,每一片绿叶都在诉说着人与自然和谐共生的中国故事。(特约记者 王东 通讯员 田林)

编辑:谢芳

二审:李小倩

三审:陈曦

总值班:郝从健