从铜仁工匠到国家级非遗传承人:代鑫以匠心为魂,“扎”就仡佬毛龙传承路

从家族接力传艺,到成为第六批国家级非遗项目(仡佬毛龙节)代表性传承人,代鑫扎根民间技艺,用创新激活传统文化魅力,书写铜仁工匠与非遗传承的生动故事。近日,记者走进石阡县汤山镇高楼村,探访其非遗工匠创新工作室,聆听代家与仡佬毛龙跨越百年的传承佳话。

六代家传,民俗文化绽光彩

在代鑫的工作室里,一条20余米长的仡佬毛龙栩栩如生、色彩艳丽,竹篾为骨、彩布着身,每一处纹理都透着浓郁的仡佬族民俗韵味,而代鑫与毛龙的“情缘”,源于家族祖祖辈辈的熏陶。“自小便见着祖父与父亲编扎毛龙,我们都会抢着打下手。每到年关,家里热闹极了,周边各村寨的兄弟姐妹也会自发组织舞毛龙,我也因此着了迷。”

仡佬毛龙是石阡县民俗文化的璀璨明珠,正月里盘旋腾飞的毛龙,承载着当地百姓对阖家欢乐、风调雨顺的美好祈愿。每年正月十一举办的仡佬族毛龙节,更是当地最具代表性的民俗活动,从毛龙扎制到欢庆舞动,曾是代代相传的自发习俗,如今已沉淀为石阡人最深刻的民族文化。

代家对“仡佬毛龙”的文化传承已延续六代,代鑫的父亲代尚福是民间竹编手工艺品知名工匠,不仅熟练编扎毛龙、擅长毛龙玩舞,还精通龙符事说唱腔调艺术,如今,78岁的他编扎起毛龙来依旧娴熟自如。“早不早迟不迟,正是弟子扎龙时……扎得龙腰长八尺,八方人民保安康……”老人随口哼起的民间扎龙说唱词,既是技艺的传承,更是文化的印记。

精研技艺,传统毛龙焕新颜

在浓烈的文化氛围中,代鑫从小便跟随父亲学习仡佬毛龙的编扎手艺,熟练掌握舞毛龙的相关仪式和传统编扎技艺,如今已是石阡县首屈一指的民间扎毛龙工匠。

据代鑫介绍,仡佬毛龙品种主要包括鸡颈龙、平头龙、狗龙,最常见的是13栋26米长的毛龙,需用到600余支竹篾;代家曾制作过最长的毛龙达100米、47栋。“制作毛龙最复杂的工序在龙头,尤其是脖似鸡颈的龙,一个龙头耗时10多天,框架必须搭好,做完整条龙则要1个多月。”代鑫说。

在几十年的制作实践中,他不仅精通剖篾、剪纸、彩绘等核心手工艺,更在传承中不断精进技艺,大胆加入创新元素,让传统毛龙焕发新活力。

“传统毛龙的龙身用皮纸糊制,内部是用烛火点亮,长时间舞动,很容易破损。”代鑫介绍,后来他们对材料和工艺进行优化,毛龙框架搭建好后,在原有皮纸的基础上叠加一层彩布加固龙身;同时把烛火换成了安全耐用的彩灯,增强毛龙的稳固性和精美度。“现在咱们的毛龙以黄、红为主色调,其他色彩加以点缀,用彩布制作龙的背脊和龙身毛绒,舞动起来更加活灵活现。”

如今,代家平均每年编扎毛龙约80条,享有“扎得好看,耍着不烂”的好口碑,这些凝聚着匠心的毛龙,不仅是节庆特色,更成为承载仡佬族文化的“活化石”。

匠心使命,非遗传承燃薪火

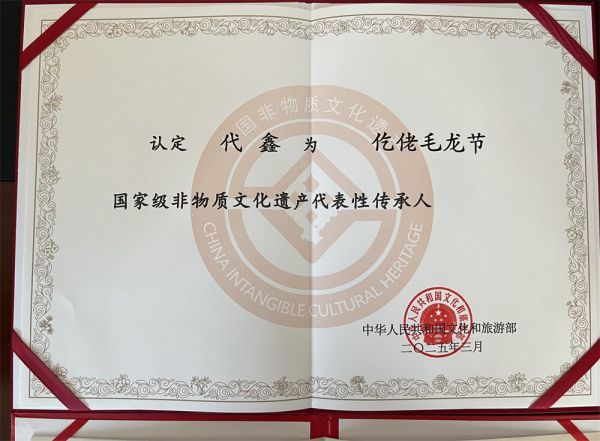

凭借精湛技艺与传承坚守,代鑫先后荣获“铜仁工匠”、省级非物质文化遗产代表性传承人称号,今年3月,他以《仡佬毛龙节》项目入选文化和旅游部非物质文化遗产司发布的第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,这份荣誉,是对他数十年匠心的认可。

荣誉背后,代鑫也有自己的担忧:“耍毛龙延续至今,毛龙节虽已成为当地节庆特色活动,但会编扎毛龙的人却越来越少。”这份担忧,让他将对毛龙的“热爱”,逐渐转化为传承的“责任与使命”。“如果你不做,这项传统文化技艺也许就丢了。”代鑫的话朴实却坚定。

为推动仡佬毛龙文化在新时代的发展,代鑫主动探索创新路径,开启非遗活态传承新篇章。他受聘为石阡民族中学毛龙传承班授课老师,积极开展“非遗进校园”系列活动——在课堂上,他不仅教学生们毛龙编扎技艺,还传授腾、跃、滚等舞龙基本动作要领。“我想要通过沉浸式、互动式的教学,让青少年在亲手实践与体验中触摸非遗温度,感受仡佬毛龙的独特魅力。”代鑫说。

除了深耕校园传承,代鑫还多次带领石阡县毛龙队前往各地参加舞龙比赛和表演,同时主动与外省开展非遗交流学习,让仡佬毛龙走出石阡的“小天地”,走向更广阔的舞台。“我们不仅要守住老祖宗的技艺,更要为民族文化的传承添砖加瓦。”代鑫的目光里满是期许。

从祖辈到代鑫,六代人以一篾一布,将非遗技艺编织进龙身纹肌理中,让仡佬毛龙根脉得以绵延。在他们的匠心守护下,这份承载着仡佬族历史与情感的传统文化,正以“进校园、强交流”等鲜活实践焕发新生,为铜仁工匠人才培育与发展写下生动注脚。

编辑:徐霜

二审:刘静

三审:陈曦

总值班:郝从健