屯堡文化调研采风活动|隆里“花脸龙” :脸谱绘出千年热闹与传承

11月5日,屯堡文化采风调研活动走进黔东南苗族侗族自治州锦屏县隆里古城。在隆里古城的龙标书院内,省级非遗代表性项目 “隆里花脸龙”的州级非遗代表性传承人陶柄均,正端坐桌前,为来访的游客和达人绘制花脸龙脸谱。

"我现在画的是龙头对应的角色脸谱,仿的是《三国演义》里关羽的形象。" 陶柄均手中画笔不停,一边调色一边向周围人讲解花脸龙的由来:这项技艺在明代由屯军从中原带到隆里,到清代逐渐发展成熟。最初,舞龙者只是用锅灰简单往脸上涂抹;后来,脸谱得到改进,往脸上画的内容越来越丰富,“花脸龙”也因此得名。

游客杨昌太在体验过脸谱绘制后,直言这是一次十分新奇的经历。“在脸上画花脸龙脸谱,和平时看表演完全不一样,能亲手接触到这项传统艺术,才明白它的特别之处。”他认为花脸龙蕴含着深厚的文化意义,特别值得传承下去,“我已经盼着下次再来了,想亲眼看看正月十五花脸龙闹元宵时,满城热闹的场景。”

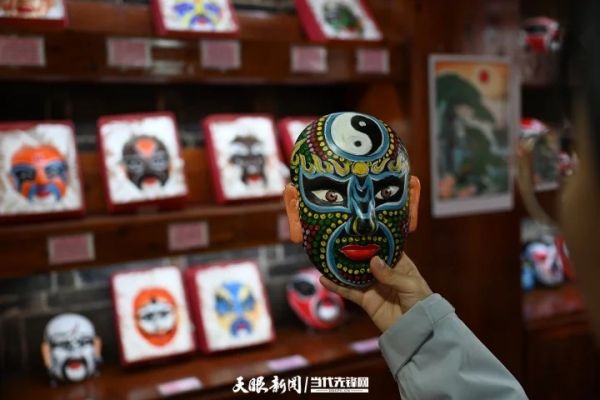

与直接体验脸谱绘制的游客不同,采风团中的达人孟丹庆更关注花脸龙背后的历史故事。他手持相机,在书院内展示的花脸龙面具前仔细拍摄,不时停下脚步向陶柄均提问,不放过任何一个细节。陶柄均耐心解答道:“画花脸龙是我们隆里古城独有的民俗,最早是古代军屯将士们为了鼓舞士气、祈求平安创造的活动,后来慢慢演变成了民间节庆里的固定项目。现在我们的花脸谱一共有13个角色,正好对应舞龙队伍里每条龙的13节龙身,一节龙身配一个角色,整体造型特别规整。”

据了解,13个角色源自宋初“蓝季子会大哥赵匡胤”的传说,和汉戏《蓝季子会大哥》的故事紧密相关。龙头是赵匡胤,对应他的核心统领地位;龙尾则是蓝季子,这个丑角要光着一膀子、挂着葫芦,表演时会用糍粑抹观众嘴巴、洒“净水”,看似滑稽实则寓意送福消灾,是舞龙高潮的带动者。中间11节龙身的角色涵盖了传统戏曲“生、旦、净、末、丑”各类行当,有像关羽这样的忠义战将,也有民间故事里的经典人物,每个脸谱的色彩和纹路都对应着角色的性格与身份,比如红色象征忠义,黑色代表刚直。

谈及花脸龙的传承,陶柄均介绍,如今当地通过多种方式让这项非遗 “活”起来:不仅在 “耕读学堂”开设课程传授花脸龙技艺,还会定期组织传承人走进校园授课。“我们会给孩子们讲13个花脸角色各自的故事,让他们了解每个脸谱背后的文化内涵,就是希望能有更多年轻人喜欢上这项传统,让花脸龙的技艺一直传下去。”(赵珊珊 吴蔚)

编辑:郭青山

二审:周苏星

值班编委:谭霜

总值班:张勇